Già detta "Stanza di torre Borgia", era destinata a sala da pranzo e prese il nome da una delle storie parietali. Leone X, salito al potere nel 1513, si era forse ispirato a uno degli ultimi affreschi della Stanza di Eliodoro, quello dell'Incontro di Leone Magno con Attila, per far elaborare un programma encomiastico, legato alle figure dei pontefici con lo stesso nome precedenti a lui, in particolare Leone III e Leone IV. In ciascuno degli episodi, proprio come aveva richiesto nell'episodio della stanza precedente, il papa fece inserire il suo ritratto nelle effigi dei pontefici protagonisti.

Durante la decorazione vennero mantenuti gli affreschi nella volta eseguiti da Perugino al tempo di Giulio II, tra il 1507 e il 1508: opere della fase calante dell'artista, poco gradite allo stesso papa Giulio, vennero mantenute nella decorazione forse per l'affezione del Sanzio verso l'antico maestro, come scrisse Vasari, piuttosto che per la fretta (come ipotizzò Cavalcaselle) o che per la scarsità di decoratori al momento disponibili in bottega (Redig de Campos).

Nella Stanza dell'Incendio di Borgo si rileva una presenza di aiuti sempre più estesa, come in tutte le opere degli ultimi anni di Raffaello, e qua e là, nelle storie, qualche scadimento di tono, che ha fatto parlare gran parte della critica di un "decadimento" o una "crisi della fantasia" nell'artista poco più che trentenne, da un lato impegnato in un sempre più sterile confronto con Michelangelo, dall'altro abituato ad appaltare ormai ai suoi aiuti la gran parte della realizzazione dei suoi progetti a cui sovrintendeva.

La volta venne dipinta da Perugino con temi legati alla Trinità: tra ricche grottesche a fondo oro si trovano, da est, le scene del Padre in trono tra angeli e cherubini, Cristo tra la Misericordia e la Giustizia, Trinità tra gli apostoli e Cristo come Sol Iustitiae e Cristo tentato dal demonio. Prevale un senso decorativo ritmato su simmetrie e su un certo horror vacui, con tutti gli spazi riempiti da angeli, cherubini e serafini. I colori teneri spiccano in delicate gradazioni pastello sull'intenso blu dello sfondo e sull'oro che domina la decorazione circostante.

Facendo parte di fasi decorative così diverse, non ci sono particolari connessioni tra i medaglioni nella volta e le sottostanti scene nei lunettoni.

gli affreschi alle pareti

Incendio di Borgo

La prima delle scene ad essere realizzata fu quella dell'Incendio di Borgo, che è anche quella in cui è più presente la mano del Sanzio, prima di impegnarsi negli arazzi e in altre commissioni. La scena mostra il miracoloso spegnimento dell'incendio divampato nel Borgo grazie all'intervento di Leone IV. La scena, impostata su violenti gruppi asimmetrici, alludeva al ruolo pacificatore del pontefice, ed alla sua attività per spegnere i conflitti tra le potenze cristiane[4].

A sinistra trova spazio anche la citazione colta di Enea che trasporta sulle spalle il padre Anchise, al fianco del figlioletto Ascanio e della moglie Creùsa: allusione agli interessi letterari del papa.

Battaglia di Ostia

La Battaglia di Ostia mostra la vittoria delle galee pontificie contro la flotta saracena, durante un attacco avvenuto nel porto di Ostia nell'849. Nell'affresco il papa, a sinistra e nell'atto di rendere grazie, ha i tratti di Leone X, e allude a una crociata vanamente invocata da quest'ultimo contro i Turchi Ottomani. A destra, in primo piano, si vedono alcuni prigionieri musulmani che vengono sbarcati e portati brutalmente davanti al pontefice, dove si inginocchiano in segno di sottomissione, un tema derivato dall'arte romana, detto dei captivi.

A Raffaello vengono di solito assegnati solo i ritratti del papa e dei cardinali.

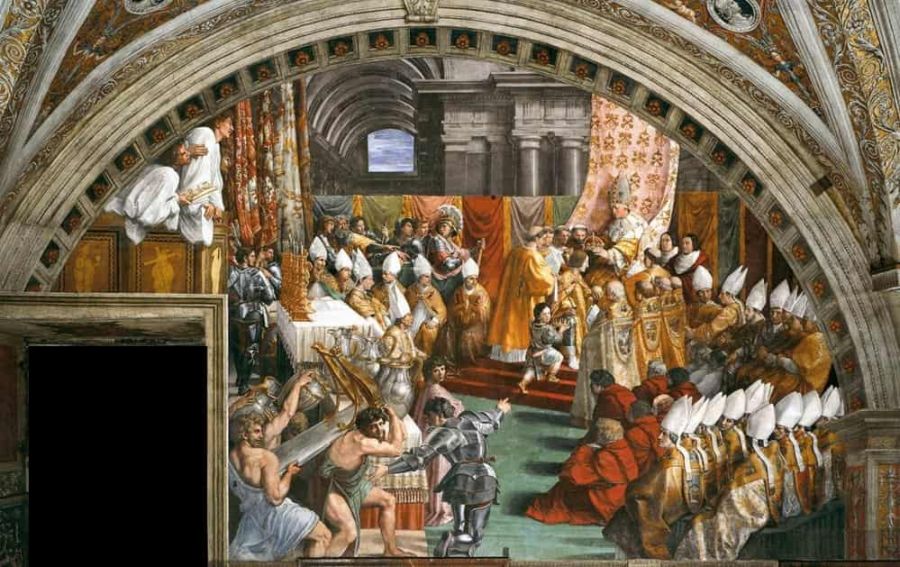

Incoronazione di Carlo Magno

L'episodio dell'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III, storicamente avvenuto nella notte di Natale dell'anno 800 nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano, alludeva probabilmente al Concordato di Bologna, tra la Santa Sede e il regno di Francia siglato nel 1515 a Bologna. Il papa ha infatti le sembianze di Leone X e l'imperatore quelle di Francesco I, re francese all'epoca della realizzazione dell'affresco. Molto scarso è l'intervento diretto del maestro, con la stesura pittorica devoluta quasi interamente agli allievi.

La scena è impostata lungo una diagonale, che conduce l'occhio dello spettatore in profondità, dove sotto il baldacchino papale (decorato dalle chiavi di san Pietro), avviene l'incoronazione. Circondano questa sorta di platea due gruppi di cardinali, vescovi e soldati, mentre a sinistra si vede, in primo piano, un gruppo di inservienti che sta accatastando grossi vasi argentei e aurei e un ripiano con le zampe dorate su un tavolo delle offerte, riprendendo il tema romano-imperiale dei cortei trionfali.

Giuramento di Leone III

L'affresco, interamente di mano degli allievi, ricorda il giuramento, nell'antica basilica di San Pietro il 23 dicembre 800, col quale Leone III si purificò "non forzato e da nessuno giudicato", da false accuse dei nipoti di Adriano I, il giorno prima dell'incoronazione di Carlo Magno. Come negli altri affreschi della stanza il papa ha le sembianze di Leone X.

Dall'alto risuonarono le parole, riprodotte sul cartiglio in basso, "Dei non hominum est episcopos iudicare", cioè "Tocca a Dio, non agli uomini giudicare i vescovi". Si tratta di una evidente allusione alla conferma, data nel 1516 dal Concilio Lateranense III, della bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII, in cui si sanzionava il principio secondo il quale la responsabilità del pontefice è giudicabile solo da Dio. La composizione si rifà a quella della Messa di Bolsena.